황리단길은 시작일 뿐…경주 전역을 집어삼킨 'AI 영화관'의 정체

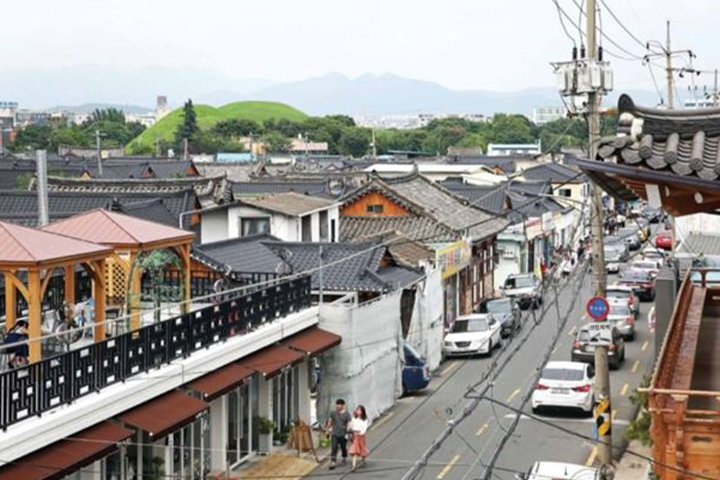

APEC 정상회의 개최에 발맞춰 천년 고도 경주의 가장 '힙한' 공간인 황리단길이 전통과 첨단기술이 결합된 거대한 영화의 거리로 탈바꿈한다. 경북도는 오는 11월 2일까지 황리단길 일원에서 'AI·XR 골목영화관'을 운영하며 국내외 관광객들에게 이제껏 경험하지 못한 새로운 방식의 영상 문화 체험을 선사한다. 이번 행사는 단순히 영화를 상영하는 것을 넘어, 인공지능(AI)과 확장현실(XR) 등 최신 기술을 유적지 골목 곳곳에 녹여내 과거와 미래가 공존하는 독특한 시공간을 연출한다는 점에서 큰 기대를 모으고 있다. 고즈넉한 한옥 거리가 최첨단 기술로 구현된 영상 콘텐츠와 만나 어떤 시너지를 만들어낼지 주목된다.

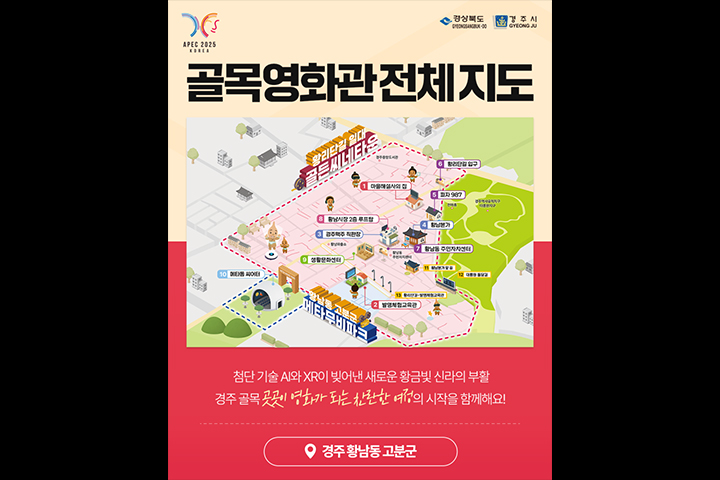

APEC 정상회의 개최에 발맞춰 천년 고도 경주의 가장 '힙한' 공간인 황리단길이 전통과 첨단기술이 결합된 거대한 영화의 거리로 탈바꿈한다. 경북도는 오는 11월 2일까지 황리단길 일원에서 'AI·XR 골목영화관'을 운영하며 국내외 관광객들에게 이제껏 경험하지 못한 새로운 방식의 영상 문화 체험을 선사한다. 이번 행사는 단순히 영화를 상영하는 것을 넘어, 인공지능(AI)과 확장현실(XR) 등 최신 기술을 유적지 골목 곳곳에 녹여내 과거와 미래가 공존하는 독특한 시공간을 연출한다는 점에서 큰 기대를 모으고 있다. 고즈넉한 한옥 거리가 최첨단 기술로 구현된 영상 콘텐츠와 만나 어떤 시너지를 만들어낼지 주목된다.이번 골목영화관은 크게 두 개의 핵심 구역으로 나뉘어 관람객을 맞이한다. 먼저 황남동 고분군에 자리한 '메타무비파크'에는 거대한 에어돔 형태의 '메타돔 씨어터'가 설치되어, 관객들이 외부와 차단된 공간에서 온전히 작품에 몰입할 수 있는 특별한 경험을 제공한다. 한편, 황리단길 중심부에 펼쳐지는 '골든씨네타운'은 황리단극장, 힐링씨어터, 스트릿무비존 등 총 9개의 다채로운 테마를 가진 소규모 영화관으로 구성된다. 이곳에서는 AI 영상공모전에서 두각을 나타낸 우수작 35편을 비롯해, 첨단 기술이 접목된 상업영화와 경북연구원이 제작한 영상물 등 폭넓은 스펙트럼의 작품들을 만나볼 수 있다.

단순히 눈으로만 즐기는 행사는 아니다. 이번 골목영화관은 관람객의 적극적인 참여를 유도하는 스마트한 장치들을 곳곳에 배치했다. 우선 종이 홍보물을 과감히 없애고 모든 안내를 디지털 시스템으로 전환했다. 관람객들은 각 상영 공간에 부착된 QR코드를 스캔하기만 하면 상영작 정보와 프로그램 전체 일정을 손쉽게 확인할 수 있다. 여기에 증강현실(AR) 기술을 활용한 참여형 미션 '골목마블'은 이번 행사의 백미다. 관람객들은 스마트폰을 이용해 황리단길 곳곳에 숨겨진 '토우군단'과 '황금 스티커'를 수집하는 게임을 즐기며, 마치 보물찾기를 하듯 골목을 누비는 재미를 만끽할 수 있다.

황리단길에서 시작된 영화의 물결은 경주 전역으로 확산된다. AI·메타버스 영상공모전 수상작들은 황리단길뿐만 아니라 경주세계문화엑스포공원, 경주예술의전당, 보문단지, 동부사적지대 등 주요 관광지에서도 상영되어 APEC을 계기로 경주를 찾은 방문객들이 어디서든 경북의 첨단 영상 문화를 접할 수 있도록 했다. 또한, 밤이 되면 황리단길 곳곳을 밝히는 고보라이트, 빔조명, 가랜드 조명이 영화의 거리라는 콘셉트를 극대화하며 환상적인 야간 경관을 연출한다. 경북도는 이번 행사를 통해 경주의 유구한 문화유산과 경북이 선도하는 첨단 기술력이 어우러진 새로운 K-컬처의 매력을 세계인에게 각인시키겠다는 포부다.