"K팝의 왕은 BTS가 아닌 넷플릭스" WSJ가 경고한 가상 아이돌의 충격적 부상

미국 월스트리트저널(WSJ)이 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'(케데헌)의 세계적 인기를 조명하며 가상 아이돌이 인간 아이돌의 인기를 뛰어넘는 새로운 시대가 열렸다고 진단했다. "K팝에서 가장 큰 이름은 BTS가 아니다. 넷플릭스다"라는 제목의 기사에서 WSJ는 케데헌의 가상 아이돌 밴드가 인간 아이돌이 결코 이루지 못한 수준의 성공을 거두었다며 "초현실적"이라고 평가했다.

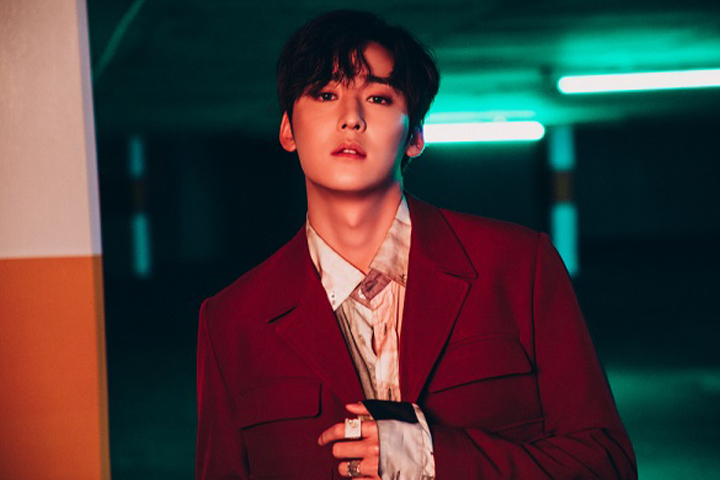

미국 월스트리트저널(WSJ)이 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'(케데헌)의 세계적 인기를 조명하며 가상 아이돌이 인간 아이돌의 인기를 뛰어넘는 새로운 시대가 열렸다고 진단했다. "K팝에서 가장 큰 이름은 BTS가 아니다. 넷플릭스다"라는 제목의 기사에서 WSJ는 케데헌의 가상 아이돌 밴드가 인간 아이돌이 결코 이루지 못한 수준의 성공을 거두었다며 "초현실적"이라고 평가했다.케데헌에 등장하는 가상 아이돌 그룹 '사자 보이즈'의 멤버 '미스터리' 역을 맡은 케빈 우(유키스 출신)의 스포티파이 월간 청취자 수는 약 2천만 명에 달한다. 이는 케데헌이 인기를 끌기 전 1만 명 수준이었던 것과 비교하면 놀라운 성장이다. 로스앤젤레스에서 WSJ와 만난 케빈 우는 "가상의 캐릭터를 연기하다 보니 굉장히 초현실적인 느낌"이라며 "사람들은 나를 케빈 우나 K팝 아티스트로 알아보지 못한다"고 말했다.

케데헌의 성공은 수치로도 확인된다. 작품에 삽입된 노래 중 두 곡은 스포티파이에서 가장 많이 스트리밍된 곡 1위를 차지했는데, 이는 BTS와 블랙핑크를 포함한 어떤 K팝 그룹도 달성하지 못한 기록이라고 WSJ는 전했다.

그러나 이러한 가상 아이돌의 성공은 K팝 산업에 새로운 도전과 과제를 안겨주고 있다. 음악 산업 전반이 인공지능(AI)과 같은 새로운 기술과 참여자들로 인해 기존의 틀을 벗어나 변화하는 가운데, 케데헌의 성공은 K팝의 재창조를 꿈꾸던 이들에게 냉혹한 현실을 보여주고 있다는 지적이다.

로스앤젤레스 캘리포니아대(UCLA)의 K팝 연구자 김석영 교수는 케데헌의 성공이 팬들이 비(非)인간 아이돌과도 소통할 수 있음을 증명했으며, 이로 인해 유사한 모방작들이 앞으로 더 많이 등장할 가능성이 크다고 전망했다. 김 교수는 "이건 K팝 기업들의 오랜 꿈"이라며 "여기엔 잠도 자지 않고 아프지도 않고 늙지도 않는 아이돌들이 있다"고 설명했다.

반면, K팝 프로듀서이자 작곡가인 베니 차는 인간 아티스트를 완전히 배제할 필요는 없다는 의견을 제시했다. AI 가수와도 작업한 경험이 있는 그는 "진짜 아티스트들이 보여주는 취약성, 화학 작용, 예측 불가능성은 만들어낼 수 없다"고 강조했다.

사자 보이즈의 멤버인 미스터리의 보컬을 맡은 케빈 우는 자신의 현재 활동에 대해 "어떤 의미에선 내 예술적 재능을 새롭게 재창조하는 것과 같다"고 표현했다. 그는 사자 보이즈 활동이 그룹 유키스 시절이나 브로드웨이 공연, 배우로서의 활동보다 더 주목받더라도 개의치 않는다고 덧붙였다.

케데헌의 성공은 K팝 산업의 미래가 인간 아이돌과 가상 아이돌, 그리고 AI의 경계가 흐려지는 방향으로 나아갈 수 있음을 시사한다. 이는 아티스트의 정체성과 음악 산업의 본질에 대한 새로운 질문을 던지고 있으며, 앞으로 K팝이 어떻게 진화할지에 대한 중요한 시금석이 될 것으로 보인다.